順調に進んでいくと楽しいレストア。希望の光が見えると結構楽しくなってきます。

本当にできるかわからない状態が一番つらいですが・・・

モトコンポもやっと目処がついてきたので、楽しくなってきました。

- モトコンポのメイン配線の取り回し紹介

- 配線時にやるべきこと

- 必要な工具とパーツ

- まとめ

レストアも半分ってとこでしょうか。

バラバラの状態で譲り受け、組み立て。本当にできるか不安でしたが、ある程度予想がつくようになり楽になりました。

メイン配線の取り回しと配線時にやるべきことを紹介

それでは早速見ていきましょう。

モトコンポ メイン配線の取り回し紹介

必要な工具とパーツ

- 接点復活スプレー

- サンドペーパー

- ソケットレンチ

接点復活スプレー

せっかく配線したのに、うまく通電できていないと後から面倒です。

取り付けの際には端子を磨いて接点復活スプレーで完璧にしておきましょう。

サンドペーパー

端子のオス部分を磨くために使います。

むき出し状態で放置されていると、錆などで汚れた状態です。

かるく磨いて金属部分を出しておきましょう。

ソケットレンチ

これは必須ですね、もはや無いと作業不可能なくらいDIYには必須。

良いもが1つあればDIY利用なら一生使えます。

配線前やるべきこと 端子部分の接点復活

取り外した状態で放置しておくと、錆や汚れでうまく通電できない場合があります。

端子のオス部分をサンドペーパーで磨いておきます。

メス部分は金属棒ヤスリ等できないこともないですが、カバーがあるので大丈夫でしょう。

軽く磨いた状態です。

もとの金属の色と光沢が出ればOKです。

あとはオスとメス部分に接点復活スプレーを吹きかけてから接続します。

先に接続部分をすべて磨いておいて、配線接続時にスプレーをかけるのがベスト

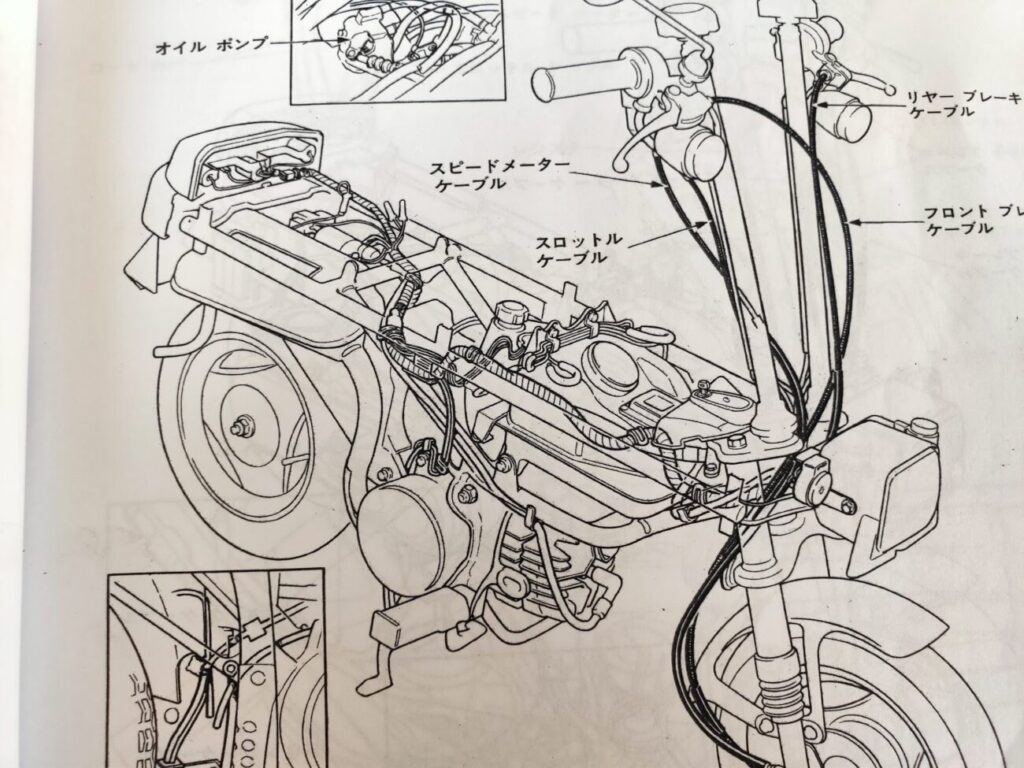

モトコンポサービスマニュアルの配線図

配線図です。

今回はメインの長くて端子がたくさんついているメインの配線をします。

正直マニュアルの画像ではわかりにくい。。。

まー、悪くはないのですが、白黒でかなりわかりにくい。

細かなところがわからんのですよ。

整備用で、1から組み立てる人ように作ってないのでしょうがないでしょうか。

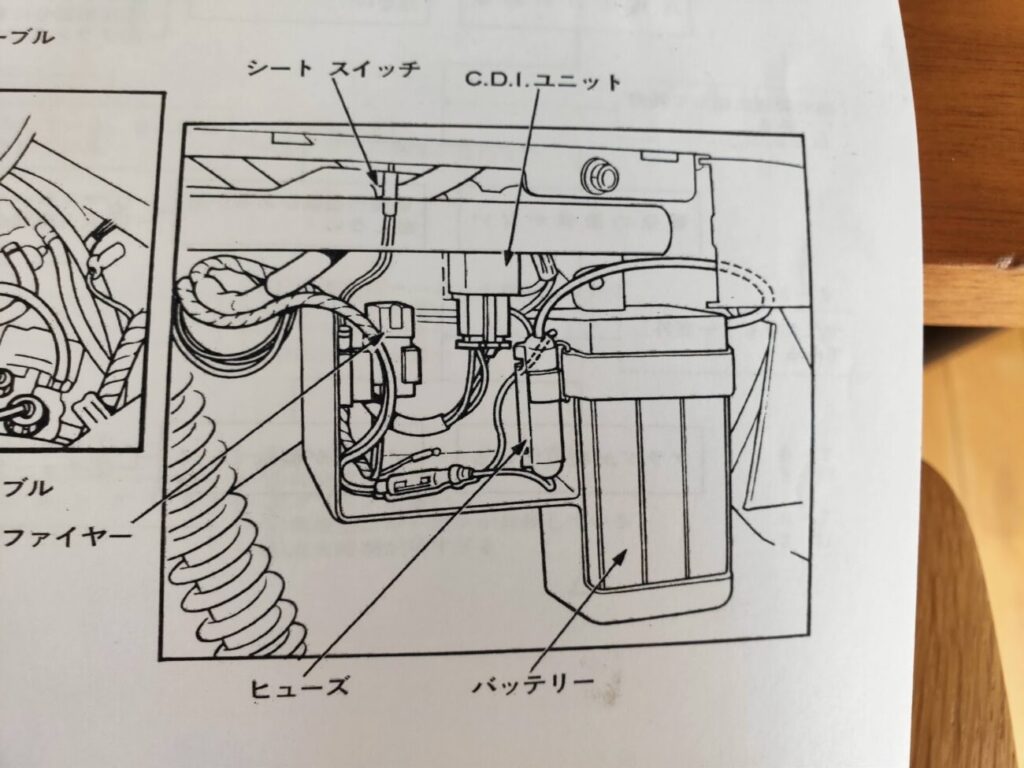

バッテリー部分。

モトコンポはバッテリーが特殊なので問題です。

純正バッテリーしかカバーに収まらない、よって加工等が必要に・・・

バッテリーは現在無いので、どうするか決める必要があります。

いざ配線 メイン配線のやり方を紹介

リア側から配線していきます。

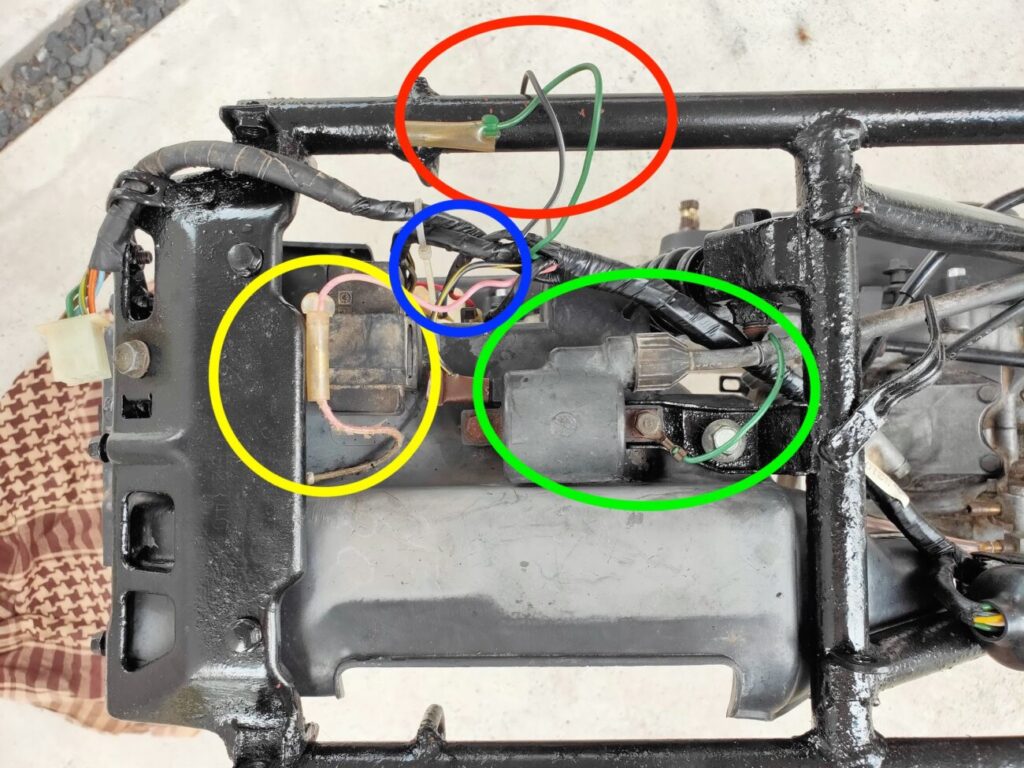

- 黄 レジスターとCDIユニット

- 青 バッテリー配線

- 緑 イグニッションコイル配線

- 赤 シート部分配線

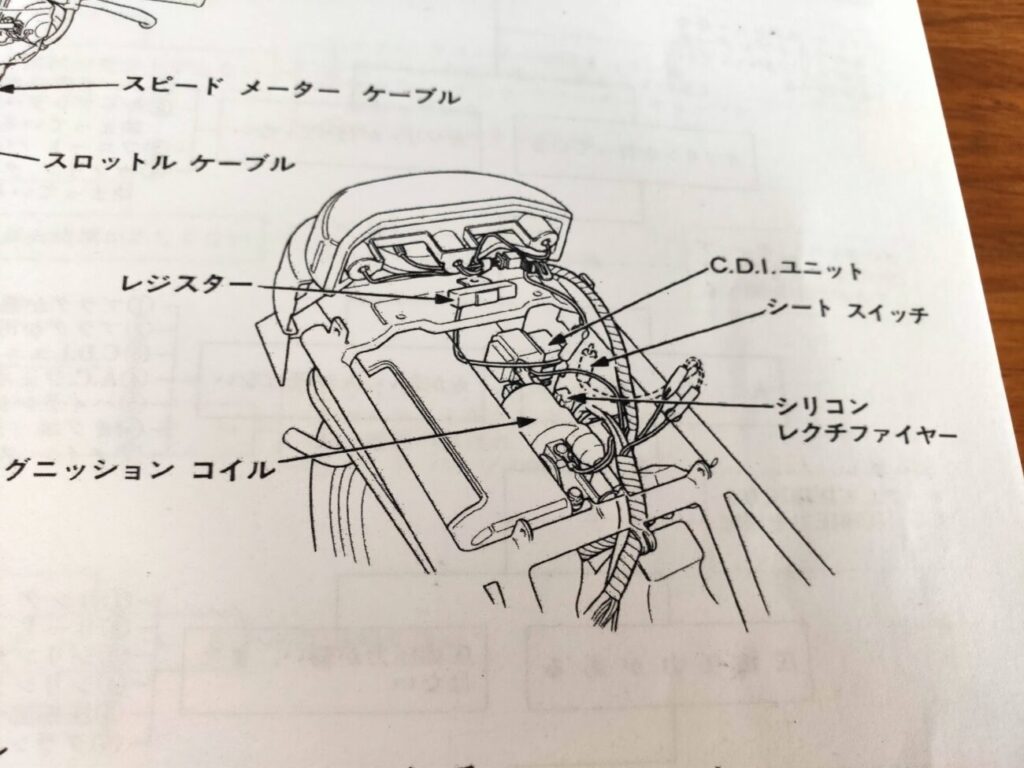

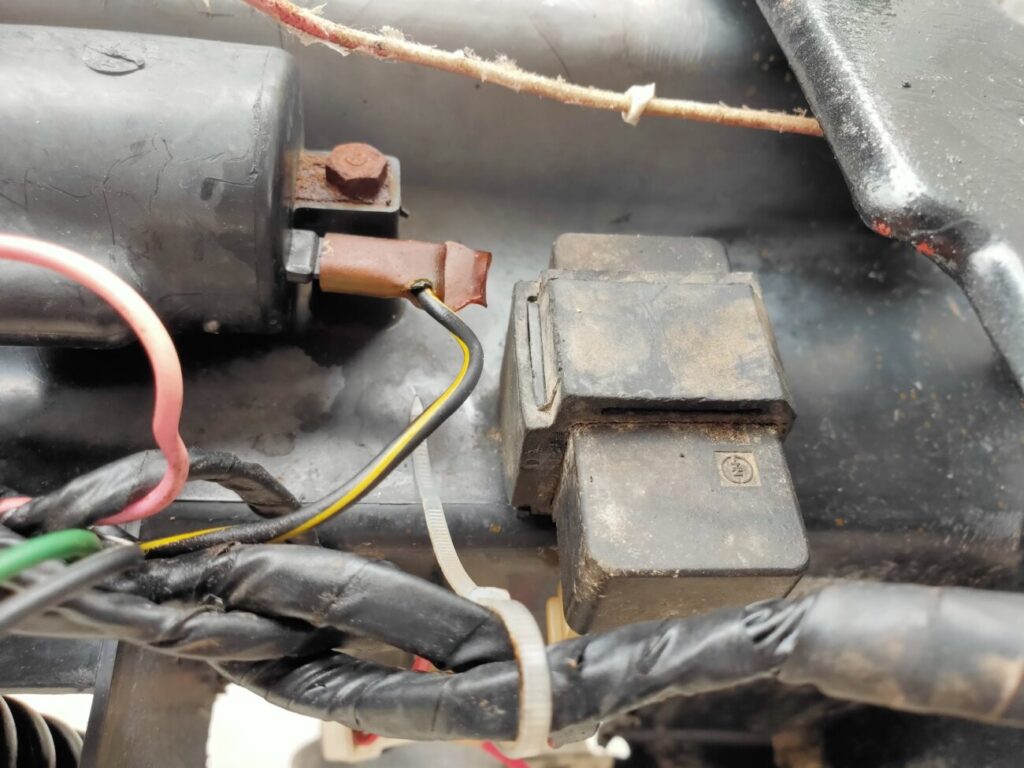

黄色 レジスターとCDIユニット

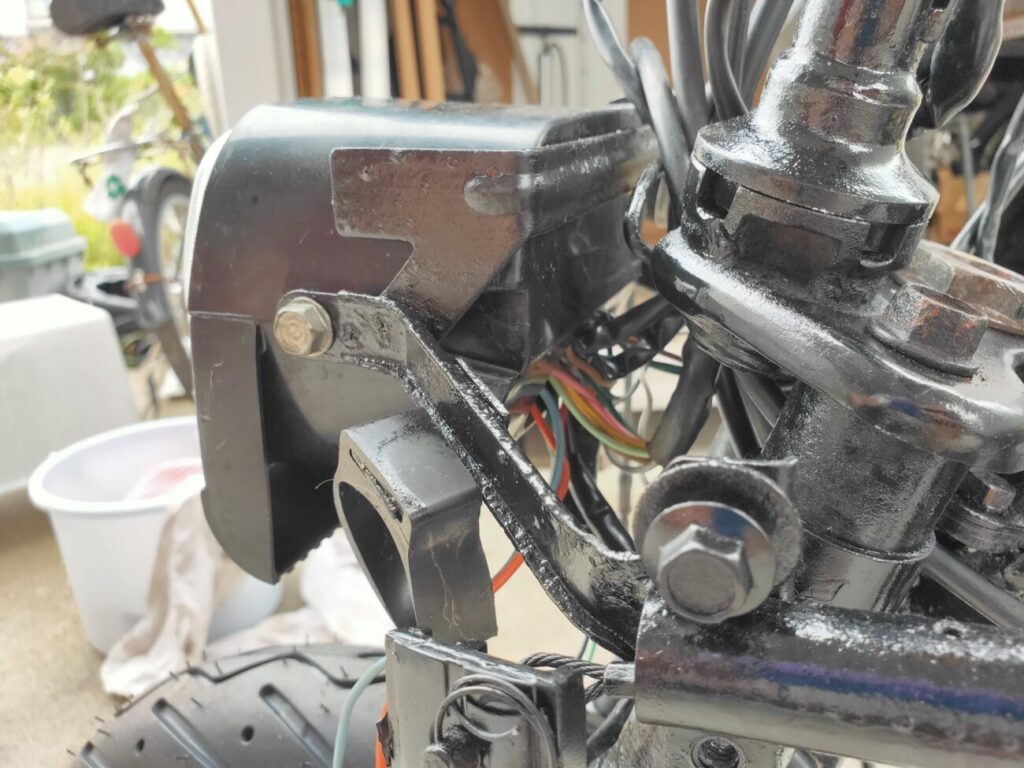

ピンクケーブルの先端にレジスターがついています。

レジスターはフレーム裏側に固定します。

真ん中右よりの四角いものがCDIユニット。

ゴムを上からはめ込むだけ。

配線は下側から差し込むように接続します。

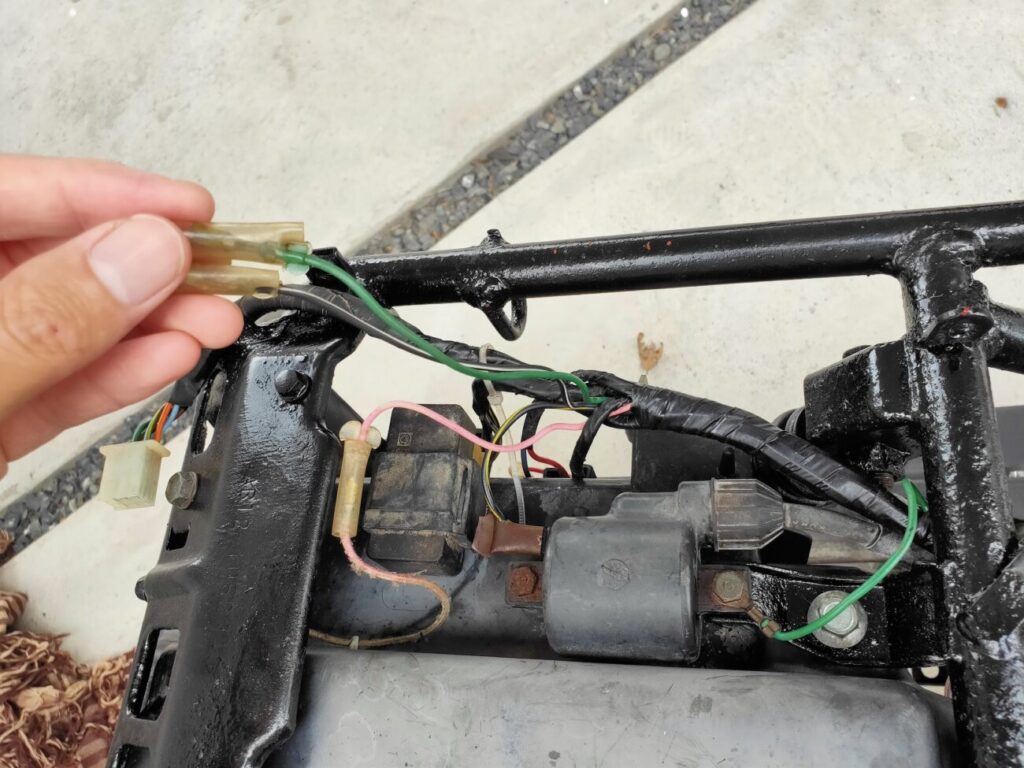

青 バッテリー配線

赤と青の配線があります。

筆者てきとーるの配線は赤はカットされた状態で、青は端子付きでした。

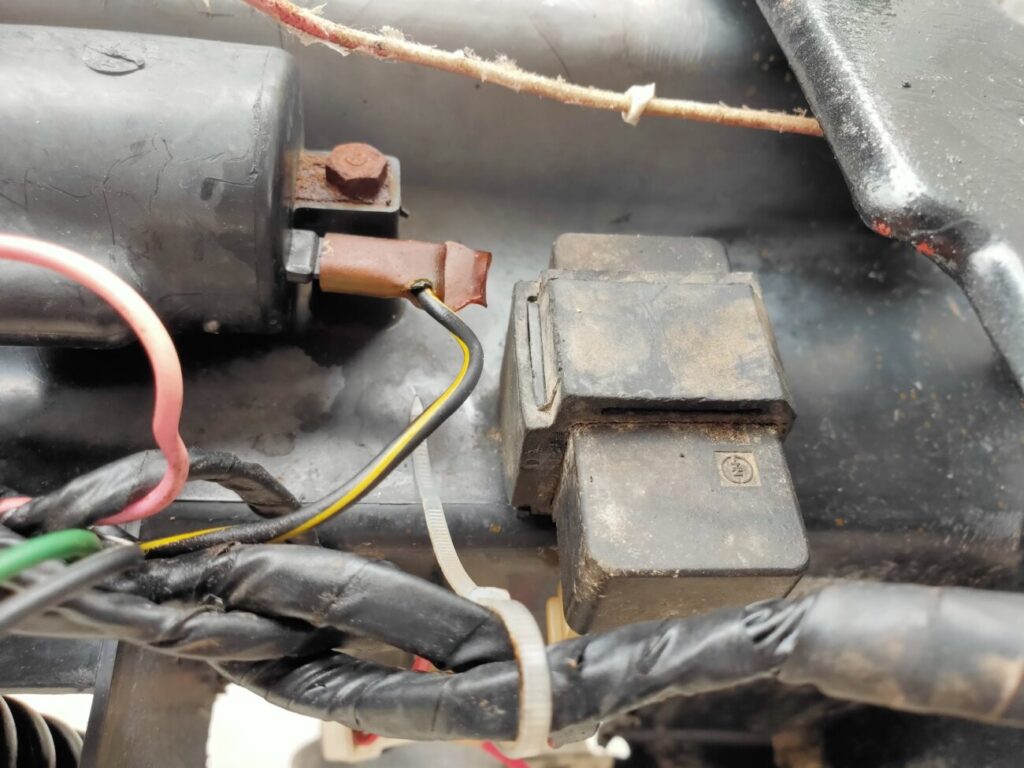

バッテリー側にはシリコンレクチファイアもおろしておきます。

特にこれは何もすることはありません。

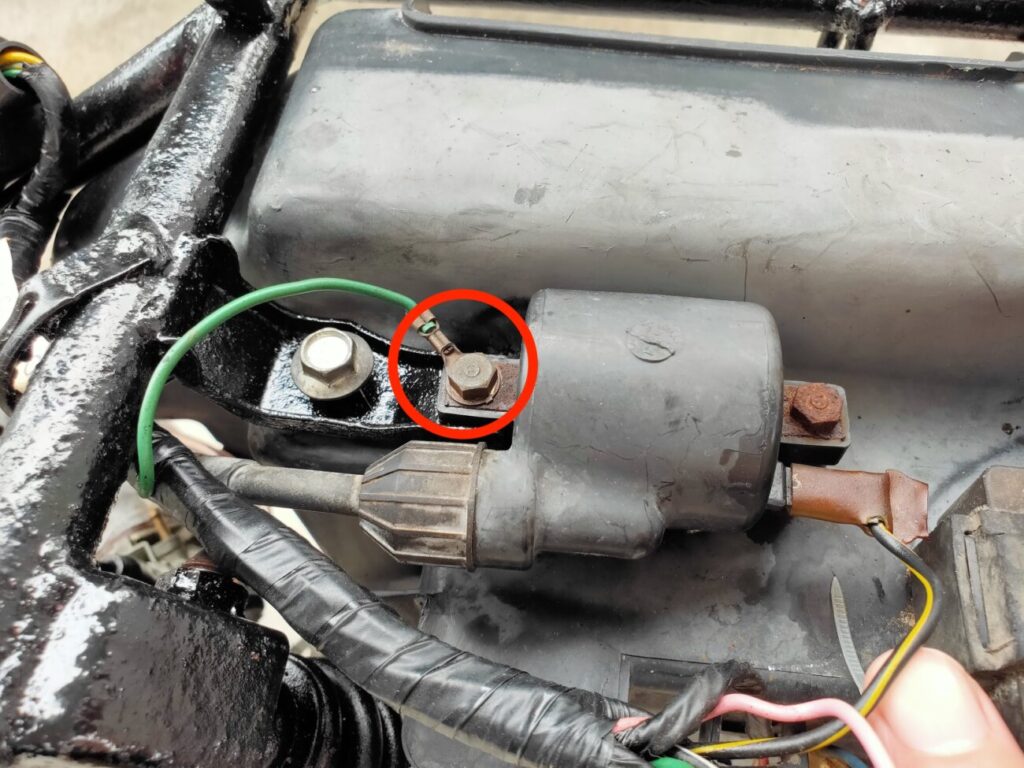

緑 イグニッションコイル

イグニッションの左側には、メイン配線途中から出た緑のアースを接続。

接続したアースケーブルの下側の画像の黒いケーブルは、スパークプラグケーブルです。

イグニッションコイルの反対側には黄黒のケーブルを接続します。

赤 シート部分配線

黒と緑のケーブルはシートに接続する配線です。

シートをつけるタイミングで接続します。

リア一番うしろ側のケーブル端子、テールランプユニットに接続するだけ。

リアは簡単ですね。

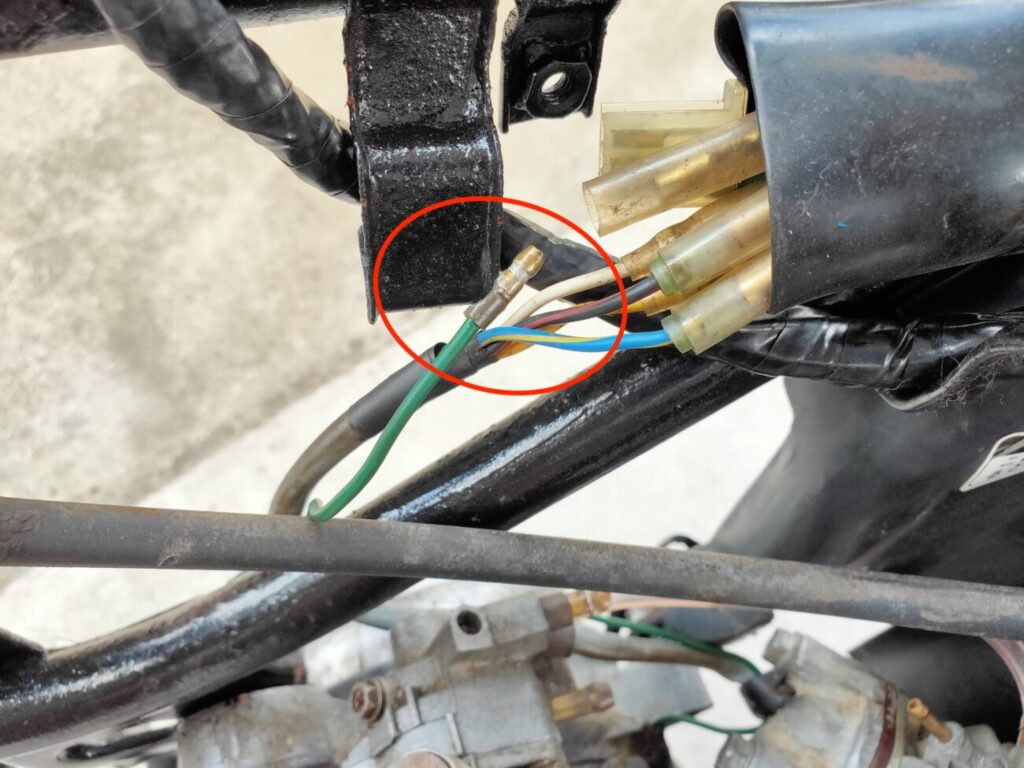

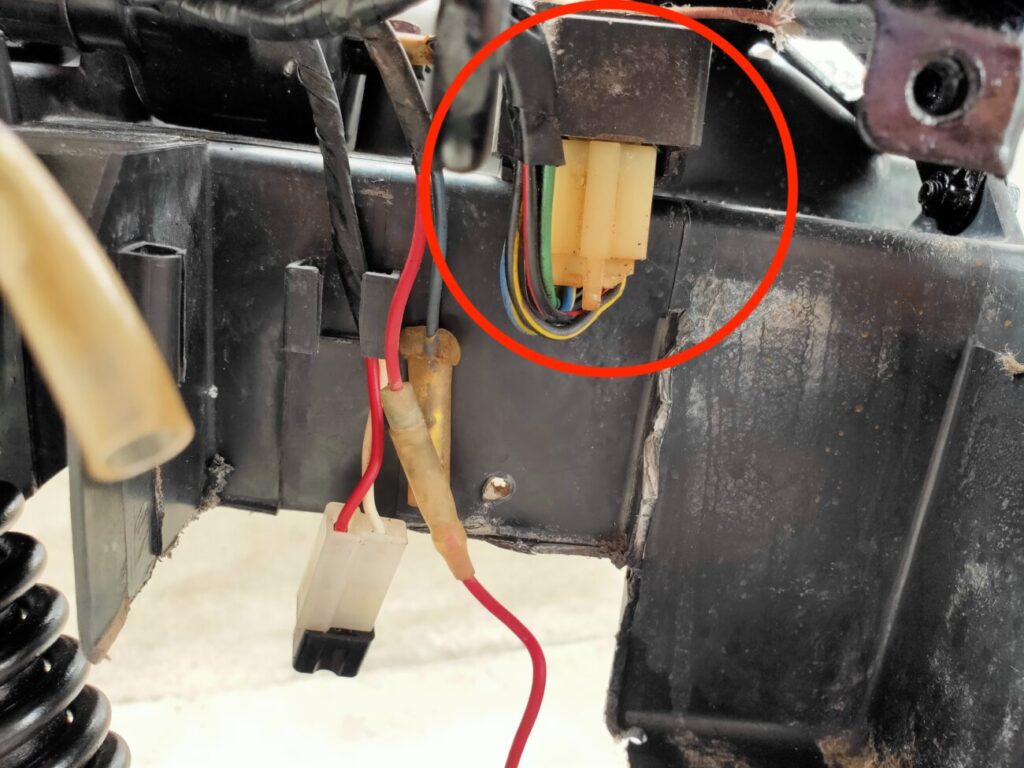

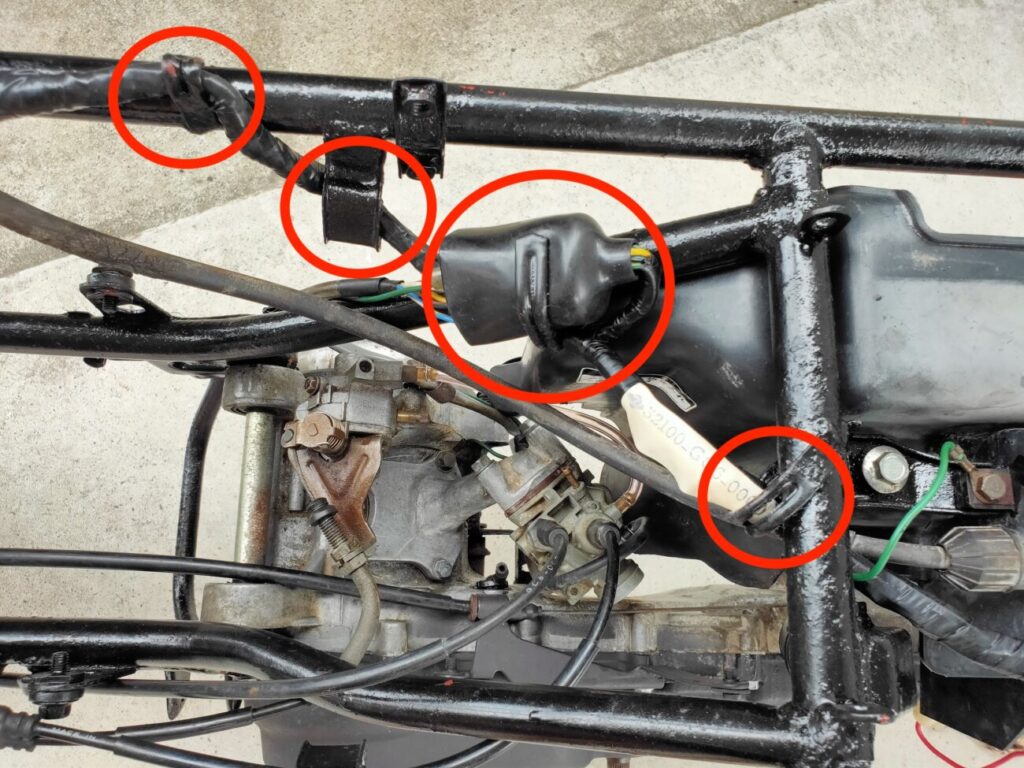

中間位置のケーブルの取り回しです。

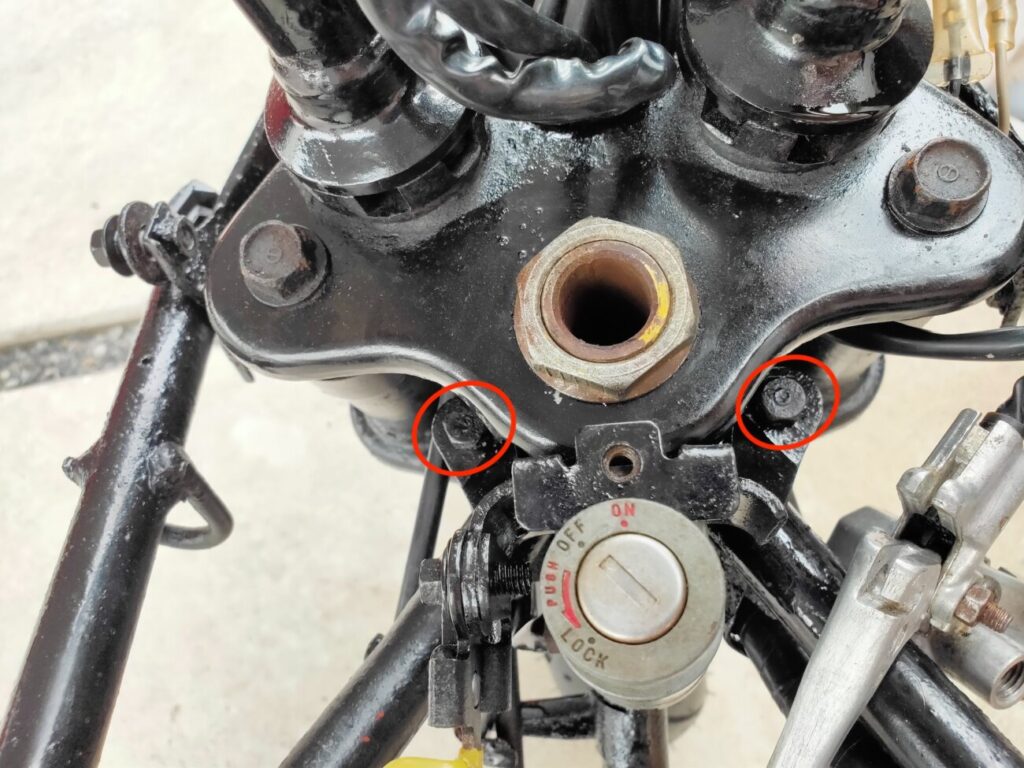

イグニッションコイルからフレーム下を通して、赤丸のように配線を通していきます。

途中に大きな赤丸部分で、ケーブルをまとめて接続するカバーをはさみます。

黒いカバー部分には、ACジェネレーター配線と、オイルレベルスイッチの配線をまとめて接続します。

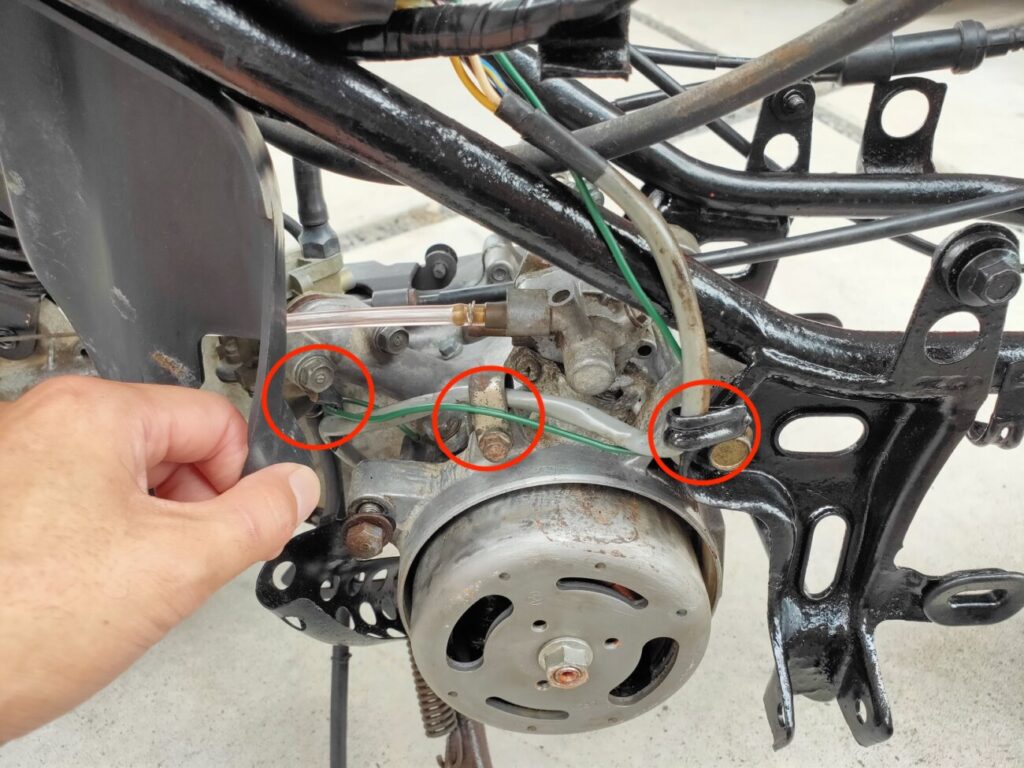

黒カバー内配線に接続するACジェネレーターの配線を取り回していきます。

画像の赤丸の部分を通過点として、通していきます。

真ん中の赤丸の箇所は緑の配線が通ってませんね・・・やり直しておきます。

黒カバー内の配線の色と同じ色のACジェネレーター側配線を接続。

1つコネクターが余りますが、オイルレベルスイッチの配線なので、オイルタンクを設置したときに接続します。

黒カバー以降は3つの赤丸の通過点を通していきます。

下から上にいってまた下というよくわからない配線ですが、色々取り付けていくとこれがベストの位置なのでしょう。

ハンドル部分は上記画像のように通していき、フロントフォーク(ボールベアリングがある場所)を通してヘッドライト内で接続します。

ヘッドライトの外枠だけつけて、内部で接続、その後ヘッドライトのランプをつける流れ。

鍵のあるメインスイッチをこのタイミングで取り付けます。

ビス2本でステーに取り付けるだけ、特に迷うことはないです。

ステーは2本のビスで取り付けます。

フロントから見て左側がウインカーリレーです。

こいつが結構トラブルの元なので、ウインカーリレーはレストアする場合は取替ましょう。

今はまだ古いものを接続したままですが、エンジンをかける前に新品に交換予定です。

フロントから見て右側にはオーディブルパイロット。

ウインカーを点灯させたばあいに、チコチコ言うやつです。

多分これ、壊れてますよねー、錆びまくってるし。

ヘッドライト内で接続していきます。

たくさんありますが、同じ色を接続するだけなので、ゆっくりやれば何も問題ないです。

ウインカーの配線がちょっと色が特殊なので↓を参考にしてください。

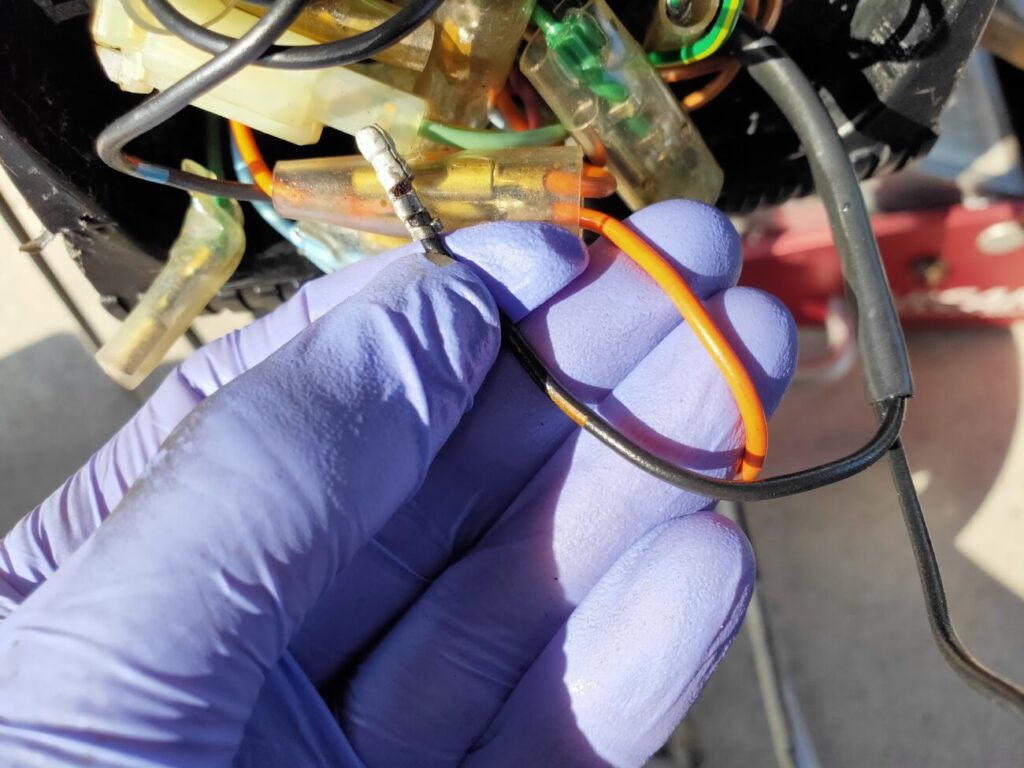

ウインカーのケーブルは2本出てますが、2本とも黒。

片方の黒には小さくオレンジのマークがあります。

- 黒のケーブルは緑側に接続

- 黒+オレンジマークはオレンジ側に接続

黒いケーブル+オレンジを、オレンジの配線に接続。

黒いケーブルは緑のケーブルに接続します。

反対側のウインカーも同様です。オレンジと水色が違います。

- 黒ケーブルは緑側に接続

- 黒+水色マークは水色側に接続

あとはハンドル部分から出ているケーブル等をすべてヘッドライト内の同じ色同士を接続すれば完了。

最初は嫌になりそうですが、一つ一つ接続するうちに先が見えて楽しくなってきます。

まとめ 配線は接続前の接点復活準備が重要

特に難しい作業ではなく、最初は嫌になりそうになりますが、意外と楽しいです。

同じ色のケーブル同士なので、迷うこともありません。

接続時には後で泣きを見ないためにも、端子磨きと接点復活スプレーはやっておきましょう。

DIY工具は良いものを使いましょう↓

コメント